Ganz generell finden Maßnahmen gegen die Klimakrise in der heimischen Bevölkerung breite Unterstützung. Das geht aus einer am 10. September 2020 zu Beginn des ORF-Schwerpunkts „Mutter Erde“ präsentierten Studie hervor. Entsprechend hoch ist auch das Interesse am Klimaschutz. Das Gefühl, gut informiert zu sein, hinkt jedoch hinten nach. Noch stärker gilt das für das Vertrauen in die Maßnahmen der Politik.

Von: Martin Steinmüller-Schwarz, orf.at

Die vom Menschen verursachte Erderwärmung ist hierzulande als Thema fest in der Gesellschaft verankert. Daran hat auch die Coronavirus-Pandemie in den vergangenen Monaten nichts geändert. Zu dieser Einschätzung kam erst vor wenigen Tagen eine Umfrage zum Thema Erneuerbare Energien in Österreich. Ein ganz ähnliches Ergebnis zeigt nun auch eine weitere Studie im Zuge des ORF-Schwerpunkts „Mutter Erde“: 79 Prozent der Befragten gaben an, sich für das Thema „Klimawandel“ zu interessieren.

1.000 Menschen befragte das Marktforschungsinstitut Integral zwischen 4. und 13. August online und telefonisch – eine repräsentative Stichprobe der österreichischen Bevölkerung. Die Befragung im Auftrag von „Mutter Erde“ und der Umweltschutzorganisation Global 2000 versuchte allerdings nicht nur, einen Querschnitt durch die Bevölkerung zu ziehen. Sie ist auch die erste Sinus-Milieu-Studie zur Klimakrise, die in Österreich durchgeführt wurde.

Das hinter den Sinus-Milieus stehende Modell versucht, gesellschaftliche Gruppen nicht allein an ihrer sozialen Stellung festzumachen – sondern auch die persönliche Lebensorientierung miteinzubeziehen. Dazu gehören Werte und Lebensziele ebenso wie die Einstellung gegenüber gesellschaftlichen Veränderungen. Seinen Ursprung hat das Modell in der Markt- und Zielgruppenforschung. Es ist aber auch als soziologisches Instrument im Einsatz. Wenn es etwa darum geht, wie Themen innerhalb einer Gesellschaft aufgenommen und diskutiert werden.

„Zukunftsmilieus“ als Ausreißer

Das beginnt bereits bei der Frage, wie sehr sich Menschen mit einer Thematik beschäftigen (wollen). Die nun durchgeführte Umfrage zeigt: Besonders großes Interesse an der Erderwärmung zeigen die Milieus, die in der oberen Mittelschicht und der Oberschicht angesiedelt sind. Deutlich seltener gaben „Traditionelle“ und die „konsumorientierte Basis“ an, „sehr“ am Klimawandel interessiert zu sein. Beide Milieus verortet das Sinus-Model vor allem in der unteren Mittelschicht und der Unterschicht. Zugleich herrschten in ihnen zumeist konservative Werte vor.

Zwei Gruppen schenken laut Studie der Erderwärmung allerdings noch weniger Beachtung – und beide sind der Mittel- bzw. teilweise sogar der Oberschicht zuzurechnen: die „Adaptiv-Pragmatischen“ und die „Digitalen Individualisten“. Die beiden Milieus bezeichnet Integral gerne als die „Zukunftsmilieus“. Laut dem Marktforschungsinstitut bilden Erstere die „neue flexible Mitte“, während sich in den „Digitalen Individualisten“ die neue „Lifestyle-Avantgarde“ zeigt. Was beiden laut dem Sinus-Milieu-Modell eigen ist: Sie denken kaum noch in gesellschaftlichen Zusammenhängen, haben wenig Vertrauen in die derzeitigen Eliten und kein über das eigene Umfeld hinausgehende Konzept der Zukunft.

Hälfte fühlt sich unzureichend informiert

Dass zwischen Interesse und (gefühltem) Wissen ein Zusammenhang besteht, mag kaum überraschen. So fühlen sich die Milieus am ehesten informiert, die sich auch am meisten für das Thema interessieren. Was allerdings auffällt: Ganz generell hält das Gefühl informiert zu sein mit dem persönlichen Interesse nicht mit. In Zahlen ausgedrückt: Von allen Befragten gaben fast 80 Prozent an, sich sehr oder eher für die Klimakrise zu interessieren. Doch nur 55 Prozent fühlen sich zumindest gut darüber informiert.

Ähnlich groß fällt im Übrigen auch die Zahl derer aus, denen der Klimawandel Angst macht. Wenngleich es laut den Zahlen der Studie nicht unbedingt die eigene Angst braucht, um Maßnahmen gegen die Klimakrise zu befürworten. Ganze 88 Prozent der Befragten halten solche für sinnvoll.

Skepsis gegenüber Politik

Interessant wird es, wenn es darum geht, wer Anstrengungen für den Klimaschutz unternehmen soll. 87 Prozent der Befragten sehen Industrie und Wirtschaft in der Pflicht. Fast genauso viele, nämlich 85 Prozent, wünschen sich mehr Anstrengungen von jedem und jeder Einzelnen. Danach folgt die EU und erst dann die heimische Regierung.

Grund zum Zurücklehnen ist das für politisch Verantwortliche aber kaum. Immerhin 80 Prozent der Befragten erwarten sich mehr Anstrengungen von der eigenen Regierung. Und noch etwas dürfte zu denken geben: Nur ein Drittel der Befragten ist der Meinung, dass die Politik die richtigen Maßnahmen setzen wird. Am ehesten vertrauen noch die konservativen Milieus auf die Schritte der Politik. Zugleich steigt mit höherem Bildungsgrad die Skepsis.

Oft genannt: Ökostrom und „Öffis“

Doch welche Maßnahmen gelten als die richtigen? Auch das fragte die Studie. Die häufigste Antwort: der Ausbau von Ökostrom. Dahinter folgt die Verdichtung des öffentlichen Verkehrs. Am dritthäufigsten nannten die Befragten bereits die Umgestaltung des Steuersystems. 79 Prozent befürworteten, dass klimafreundliches Verhalten günstiger und klimaschädliches Verhalten teurer wird – wenngleich manche den Fokus wohl eher auf die Vergünstigungen legen. Denn einer Besteuerung von Treibhausgasen wie CO2 kann nur die Hälfte der Befragten etwas abgewinnen.

Eigen- und Fremdwahrnehmung

Diskrepanzen fördert die Befragung auch andernorts zutage. So schätzen die Befragten sich selbst und ihr Umfeld hinsichtlich gelebten Klimaschutzes deutlich besser ein als die gesamte Gesellschaft. Sich selbst geben elf Prozent hinsichtlich ihres Verhaltens ein „Sehr Gut“, 38 Prozent benoten sich mit „Gut“. Für die Personen im nahen Umfeld gibt es immerhin noch von 34 Prozent ein „Sehr gut“ oder „Gut“. Die österreichische Bevölkerung schneidet laut den Befragten noch einmal deutlich schlechter ab. Ein „Sehr Gut“ gibt es nur von drei, ein „Gut“ von neun Prozent.

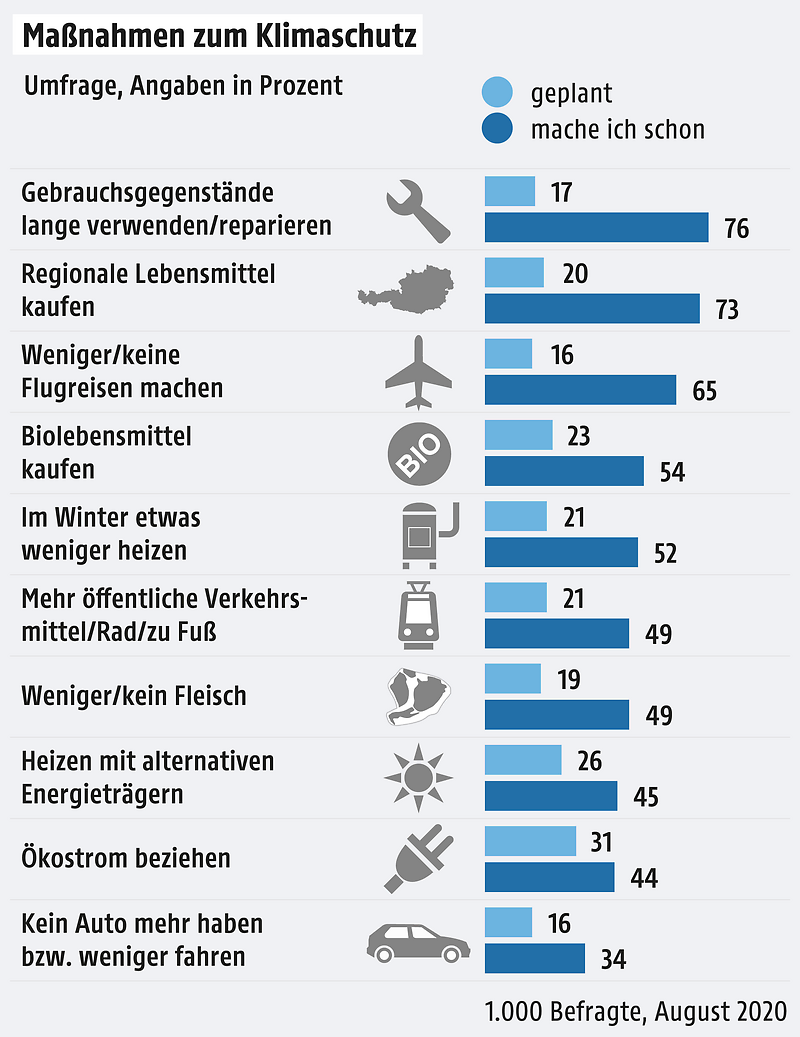

Bei den persönlichen Klimaschutzmaßnahmen rangiert die möglichst lange Nutzung von Gebrauchsgegenständen ganz oben, dicht gefolgt vom Kauf regionaler Lebensmittel. Über 70 Prozent der Befragten geben an, hier bereits Schritte gemacht zu haben. Immerhin 65 Prozent schränken sich laut eigener Aussage bei Flugreisen ein. Der am häufigsten genannte Vorsatz für die Zukunft ist hingegen der Wechsel auf Ökostrom. Ein Drittel aller Befragten will eine solche Umstellung ins Auge fassen. Abgeschlagen auf dem letzten Platz rangiert hingegen der Verzicht aufs Auto. Nur ein Drittel gibt an, bereits jetzt weniger Auto zu fahren oder gar kein eigens Auto zu besitzen. Und noch einmal um die Hälfte weniger planen solche Schritte für die Zukunft.

Im Hinblick auf die guten Vorsätze zeigt die Studie dann noch einmal merkliche Unterschiede zwischen den Milieus auf. Das Bekenntnis, sich in Zukunft ganz sicher klimafreundlicher zu verhalten, kommt überdurchschnittlich stark aus den einkommensstarken Gruppen – auch hier wieder mit Ausnahme der „Digitalen Individualisten“. Wer mit einem geringen Einkommen auskommen muss, ist mit solchen Vorsätzen hingegen deutlich vorsichtiger. Grund für Standesdünkel sollte das aber keiner sein. Haben einkommensstarke Schichten doch auch deutlich mehr Luft nach oben: Dass mit dem Einkommen auch der CO2-Fußabdruck steigt, ist kein statistisches Geheimnis.

Quelle: orf.at im Rahmen von Mutter Erde